影史考点 | “鸳鸯蝴蝶派”电影的创作特点及影响

2023-08-27 10:13:11

来源:

哔哩哔哩

一、“鸳鸯蝴蝶派”电影“鸳鸯蝴蝶派”是中国现代文学时期一部分新文学

一、“鸳鸯蝴蝶派”电影

“鸳鸯蝴蝶派”是中国现代文学时期一部分新文学作家对现代通俗文学作家的称呼,因时人常引“卅六鸳鸯同命鸟,一双蝴蝶可怜虫”这两句诗来概括其作品,故有此称。20年代中国电影市场基本形成,电影艺术进入较大规模的创作时期,影坛缺乏专门的电影创作人才,而观众对影片的需求量又与日俱增,于是,一大批被称之为“鸳鸯蝴蝶派”的从事通俗文艺创作的文人进入了新文学家尚未顾及的电影界。这一些多产的通俗文艺家既有长期在流行杂志和时尚小报上不拘一格地译著小说与戏剧作品的经验,又素来熟悉文化市场的行情和小市民群体的接受心理,加上创作题材和表现方法充分都市化、世俗化,所以他们参与编、导、演的影片往往拥有大量的小市民观众,具有很好的商业效应。如包天笑编剧的《空谷兰》于1925年公映后,创下了当时中国电影票房收入的最高记录,达13万2千余元,首先大胆聘用“鸳鸯蝴蝶派”文人的明星影片公司也在经济上受益。

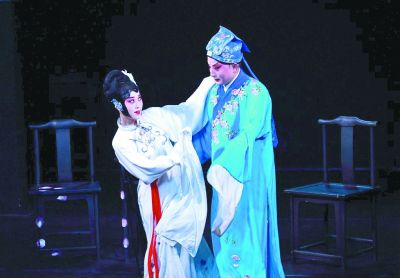

(相关资料图)

(相关资料图)

二、创作特点

1.信息迅速反馈,有效付诸创作实践

他们常将在文坛上打响的文学作品迅速改编成电影,如徐忱亚的哀情小说《玉梨魂》、顾明道的武侠小说《荒江女侠》都是在文坛上走红后被改编成电影作品的。鸳鸯蝴蝶派文人还善于将外国流行小说改写成地道的中国电影作品,像包天笑将法国儿童小说《苦儿流浪记》改编成悲情片《小朋友》(1925)、将日本畅销小说《野之花》改编成市民家庭伦理片《空谷兰》(1925),很受观众欢迎。

2.影片形式花样翻新

用新的影片类型和独出心裁的噱头吸引观众,如20年代风靡一时的古装片、神怪片和武侠片的摄制热潮,有不少鸳鸯蝴蝶派文人参与其中。

3.注意影片的包装和利用现代传媒做宣传工作

如徐卓呆不仅自己开办了专拍通俗喜剧片的“开心影片公司”,还亲自拟制电影广告,编辑时尚的电影专刊,撰写电影史资料,千方百计扩大舆论影响。

三、影响

鸳鸯蝴蝶派作家长期为报刊撰稿,是靠市场生存的职业文人,深谙小市民的接受心理及市场需求,形成了以才子佳人、爱恨情仇、家庭纠葛、武侠神怪、滑稽幽默为题材迎合受众的电影创作模式。20世纪80年代以来,学界对鸳鸯蝴蝶派电影中的传统观念和现代意识、庸俗格调和审美趣味做出了较为辩证的评价,充分肯定了鸳鸯蝴蝶派电影对中国早期电影情节剧观念的确立、电影本土化叙事的发展和深化、电影类型的开拓和丰富等方面所做出的贡献及其在中国电影史上促进故事短片向长片发展的重要意义。但他们所拍摄的影片中也有不少迎合小市民趣味的庸俗成分,是应该予以鉴别和扬弃的。

[责任编辑:]

网罗天下

推荐内容

- 影史考点 | “鸳鸯蝴蝶派”电影的创作特点及影响

- 甲午海战沉舰来远舰遗址水下考古调查启动

- 核辐射检测仪,又卖爆了!真有用吗?专家提醒

- 男篮世界杯中国队首战不敌塞尔维亚队

- 今日彩云国物语主题曲叫什么(彩云国物语的片头曲的名字叫什么)

- 美国“龙”飞船载4名宇航员前往国际空间站

- 康希诺拟收购Solution Group Berhad 10%股份

- 老雷:对阵曼城纽卡没能火力全开,他们能4-3击败利物浦

- 移动38元套餐送宽带,省钱又划算

- 青海都兰县总工会开展快递外卖行业道路安全知识培训

- 被骗缅甸中国公民张某已被寻获,驻泰使馆:争取尽快安排其回国

- 键盘鼠标失灵修复解决办法(键盘鼠标失灵)

- 股票回购不但加剧财富不平等并且扼杀创新 它应该被禁止吗?

- 30-40万元 搭载DMO、云辇-P 方程豹首款硬派SUV豹5开启盲订

- 越秀地产林峰:积极参与城市更新 相关投资标准比公开市场更高

- 北京绿交所发布碳减排量评估报告 京东家电家居以旧换新1年碳减排相当于多种2000万棵树

- 民和股份股东户数下降5.29%,户均持股17.17万元

- 对比各家主流MCU指标,国产MCU真的品质不佳?

- 达仁堂(600329)8月25日主力资金净卖出796.18万元

- 减速器概念午后走低,通力科技跌超8%